もし、突然、病気やケガをして働けなくなった方のために、健康保険には「傷病手当金」という、給料の2/3を補助してくれる制度があります。

この傷病手当金の請求が少々分かりにくく、私の経験をもとにその流れについて紹介したいと思います。

病気やケガで仕事を休んだら、すぐに診察を受ける

もし、仕事中以外で病気やケガをしたら、勤務先に連絡をし、治療に長期間かかるような病気だと感じたら、出来るだけ早めに病院で医師の診察を受けましょう。

それは、傷病手当金を請求するようになった時、医師に自分の症状が「労務不能である」と認めてもらわなければいけないからです。

▲すぐに病院で診察を受けましょう!

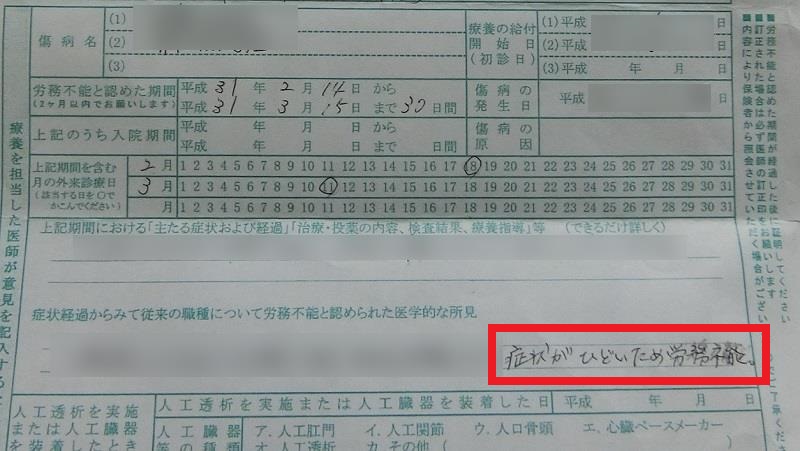

「労務不能である」というのは、もちろん「働けない」という意味であり、傷病手当金の請求用紙には、医師による「労務不能と認められる医学的な所見」の記入欄があります。

医者は我々患者を診察して、「この症状では働くことができない」と判断すると、傷病手当金の請求用紙に「〇〇の症状により労務不能と認められる」と記入してくれます。

また、傷病手当金の請求用紙には「労務不能と認めた期間」を記入する欄もあります。

医師は患者の症状を診る以前については「労務不能」と証明してくれないため、「労務不能と認めた期間」は基本的にその症状を診た初診日以降になるからです。

▲「労務不能と認めた期間」は初診日以降の期間になります。

ただ注意したいのは、初診日に傷病手当金の請求書を書いてもらう訳ではありません。

最初に診察を受けることで、「初診日以降から働ける状態ではなかった」ことを証明してもらうために、診察してもらうのです。

つまり、病院に一度も行かずに、ただ仕事を休んでいるだけでは、その期間については医師の診察を受けていないため「労務不能の証明」が出来ず、基本的には傷病手当金がもらえません。

そのため、なるべく傷病手当金支給の3日間の待機期間中に診察してもらうといいのです。

ただし、病院に行かずに仕事を休んでいても、健康保険組合の「療養状況、日常生活状況の書類」などに、「薬を飲んでいた、自宅療養をしていた」などを記入して提出すれば、健康保険組合などの判断で、普通は支給が認められます。

会社に休職の相談、傷病手当金の請求書をもらう

医師の診察を受けた結果、病気やケガで長期間働けないようだと感じたら、会社に休職の相談をし、場合によっては医師に診断書を書いてもらって会社に提出します。

休んでいる間を有給休暇に充てるのか、欠勤扱いにして傷病手当金を請求するのかを会社で相談します。有給休暇にした場合は、給料が支払われているため傷病手当金は出ません。

私は有給は使わず、欠勤扱いにしてもらい、傷病手当金をもらうことにしました。

しかし、実際は3日間の待機期間だけは有給にしても傷病手当金の支給には影響しないので、最初の3日間だけ有休を取れば、全ての休みに於いて給与が支給されます。

もちろん、就業規則で有給の申請期限が「〇日前まで」とあらかじめ決められていれば、急な有給申請はできない可能性もあります。

それと同時に、会社から傷病手当金を請求する申請用紙(傷病手当金請求書)をもらいます。傷病手当金請求書の用紙はネットでダウンロードできる健康保険組合も多いようです。

会社が「給与支払いがない」ことを証明する

最初に医師の診察を受けさえすれば、次に診察を受けたとき、初診日からその日の診察までは「労務不能」と認めてもらえる期間になります。

そして、傷病手当金の支給の条件にはもうひとつ、「会社から給与が支払われていない」という条件もあります。

・医師が「労務不能」と証明する

・会社が「給与の支払いがない」と証明する

そして、会社側が給与の支払いがなかったことを証明するには、給与締め日を過ぎても本人が働いていない必要があるのです。

それもそのはずで、会社は給与締め日を過ぎてから給与の計算をしますから、会社が「給与の支払いがない」ことを証明するには、給与締め日以降である必要があるのです。

そのためには、病気で仕事にずっと行かずに、そのまま給与締め日を過ぎればいいだけです。

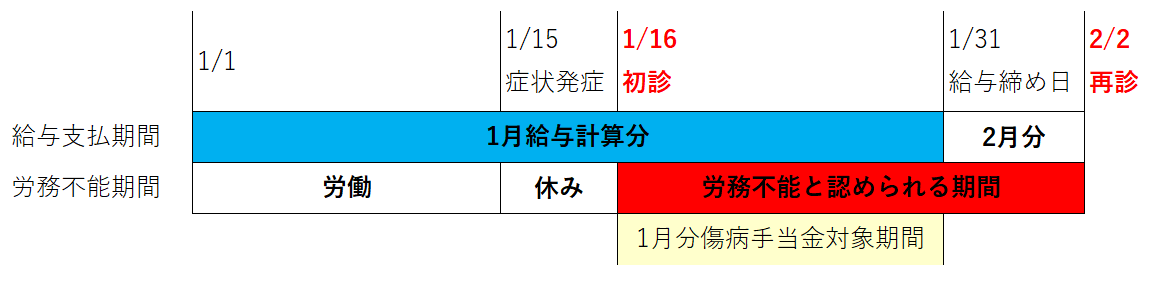

例えば、給与の計算期間が1月1日~1月31日の会社だとしたら、1月31日の給与締め日を過ぎた段階で、会社側は1月分の給与支払いがなかったことを証明できます。

給与締め日を過ぎてから診察する

さて、傷病手当金の支給の2つの条件を満たすには、医師が「労務不能」と認め、会社が「給与の支払いがない」と証明する必要があります。

そして、この二つの条件を満たすためには、会社をずっと休んだまま、給与締め日を過ぎてから医師の診察を受ける必要があるのです。

それは、医師が労務不能と認めることができる期間は、初診日から次の診察を受ける「前日まで」の期間になるからです。

そして、この時に初めて傷病手当金請求用紙を医師に提出して、自分の症状が労務不能であることの証明を依頼することになります。

そうすれば、初診日から会社の給与締め日を過ぎ、今回の診察を受けた前日までの期間について、医師が労務不能だと証明してくれます。

そして、会社側は給与締め日まで働いていないので、給与を支払っていないと証明でき、この二つの期間がダブった部分が、傷病手当金を支給できる期間になります。

もちろん、途中で体調が悪くなったら、医師の診察を受けるのは当然でしょうが、傷病手当金の請求用紙に関しては、給与締め日以降の診察の時に出します。

労務不能と認められる期間の記入

さて、傷病手当金請求用紙には、医師が「労務不能と認められる期間」を記入する欄があります。

この期間については、私たち患者側が医師に頼めば自由に設定してくれますが、もちろん、初診日から今回の診察の前日までの間に限ります。

傷病手当金の支給対象期間は、労務不能と認められ、かつ給与の支払いがない必要がありますから、この期間は初診日から会社の給与締め日までにしてもらいます。

つまり、会社の「給与の計算期間」と、医師に「労務不能と認めてもらう期間」を合致させるのです。

そうすることで、この期間が傷病手当金の支給対象期間となり、健康保険組合に書類が送られて、審査されることになるのです。

ちなみに、給与締め日から今回の診察の部分の期間については、次回の診察を受けたときに、再度、医師に頼めば労務不能期間として設定してもらえます。

途中で復帰できそうな場合

もちろん、体調が回復し、短期間の休みで仕事に復帰できる場合は、給与締め日まで休む必要はありません。

仕事に復帰してからでも、病院の受付に傷病手当金請求書を提出し、初診日から診察前日の期間まで労務不能だったと証明してくれるよう頼みましょう。

通常なら、医師が傷病手当金請求書に記入してくれます。

それを会社に提出し、会社側は給与締め日を過ぎてから、ようやく今まで休んでいた期間について給与の支払いがなかったことを証明できるようになります。

その後、書類が健康保険組合に送られて審査され、審査が通れば傷病手当金が支給されることになります。

実際に医師に傷病手当金請求書に記入してもらう

さて、実際に会社の給与締め日を過ぎたら、医師の診察を受け、そこで初めて傷病手当金請求書を提出します。

すると、医師が私たちの症状を診て「労務不能である」と認めてくれれば、傷病手当金請求書に「労務不能である」と記載してくれます。

そして、「労務不能と認めた期間」の記入欄は、初診日から給与締め日までの期間にするよう頼みます。

▲医師が労務不能と記載してくれる

傷病手当金請求書は、たいていの医師はすんなり書いてくれますが、たまにいる意地悪な医者だと書いてくれない場合もあるそうです。

もし、医師が書いてくれない場合は、企業の産業医に相談し、意見書を書いてもらう方法もあります。

もし、担当する医者がいじわるな奴で、さらに休みが長期に渡りそうな場合は、医師を変えた方がいいかもしれません。

小さな病院と大学病院の違い

私が最初に診察してもらった地元の小さい病院では、診察時に、医師に傷病手当金請求書の記入をお願いすると、その場で書いてくれました。

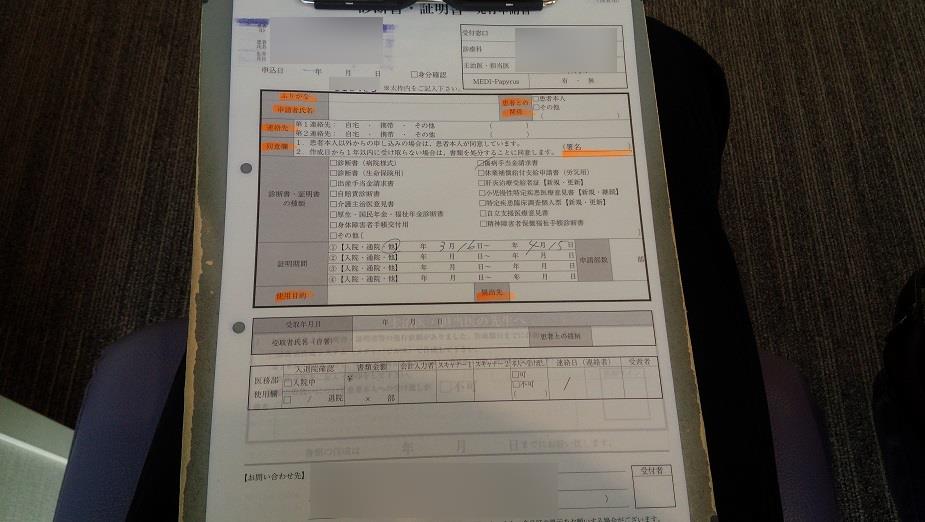

ただ、大学病院の方だと、傷病手当金請求書を医師ではなく、受付に提出するよう言われました。

病院の受付で、傷病手当金請求書の申請用紙に、証明期間(医師が労務不能と認める期間)や使用目的、提出先などの記載をして提出する。

▲傷病手当金請求書のための申請用紙に記入する

そして、医師の診察を受けた日であっても、当日には医師に記入してもらえず、事務員に「2週間程度かかります」と言われて帰されます。

たいてい3~4日経ってから(なぜか2週間は経たない)、病院から電話で「請求書が出来ました」と連絡があり、病院に再度取りに行きますので、二度手間になります。

傷病手当金請求書を書いてもらう料金は保険が効くため、3割負担で300円です。診察がある場合は、もちろん診察料が別にかかります。

なるべく早く会社に提出する

その後、医師の意見欄に記入してもらった傷病手当金請求書を会社に提出します。

そして、会社で「給与の支払いがない」と記入され、賃金台帳や出勤簿の写しと共に、健康保険組合に送られて、内容が審査されます。

ここで問題となるのが、書類が会社から健康保険組合に送られた時、健康保険組合側の締め切り日に間に合うかどうかです。

この締め切り日に遅れてしまうと、支給がさらに1ヶ月伸びてしまうのです。

私の場合、給料締め日が毎月15日で、毎月20日くらいに診察を受けて傷病手当金請求書を提出し、大学病院ですので25日くらいに請求書が出来上がり、その日の内に会社に提出していました。

そして、所属する営業所から本社に書類が送られ(ここで少し時間のロス)、本社側で請求用紙に必要事項が記載され、健康保険組合に書類が回されます。

健康保険組合は、翌月5日くらいが締め切り日で、それまでに書類が届けば審査が間に合うそうです。

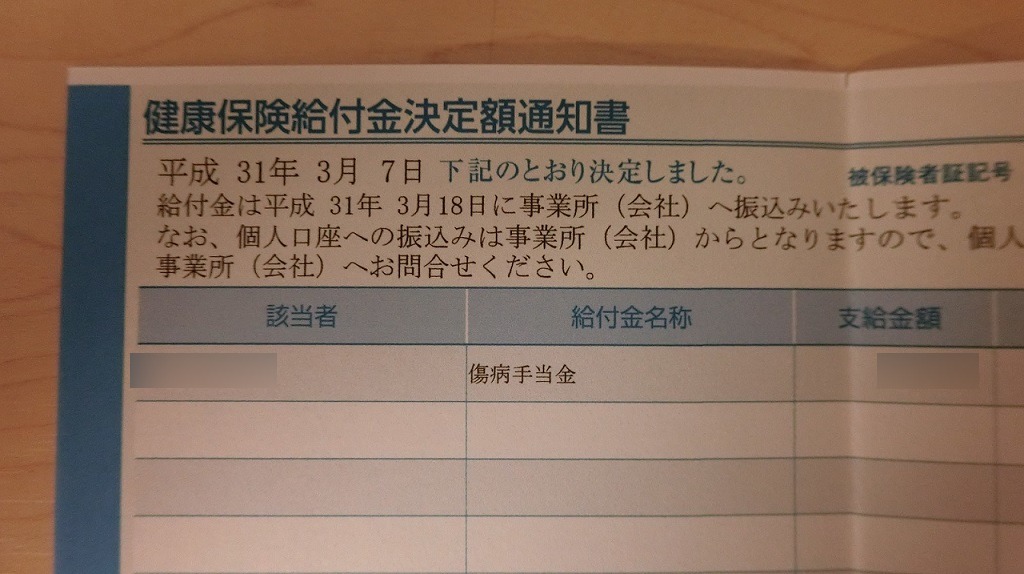

支給が決定すると、その月の18日に会社へ給付金が振り込まれ、25日に自分の口座に給料として振り込まれます。

ただ、健康保険組合によっては締め切りから支給まで1ヶ月以上かかるところもあります。

私の会社の場合、翌月の7日~9日くらいに健康保険組合での支給が決定され、その月の18日に会社に給付金が振り込まれます。

▲傷病手当金の支給決定通知書

そのため、会社に提出するのが月末を過ぎて、次の月になってしまうと、健康保険組合に書類が回されるのが遅れて、審査が間に合わず、翌月の25日の給料日に支給されなくなってしまいます。

もし、審査が間に合わないと、その月は傷病手当金の支給がないため、社会保険料などの経費だけがかかり、給料が「マイナス」となり、給料日なのに口座から「預金が引き落とされて」しまうのです。

傷病手当金は会社に振り込まれる

無事に書類が間に合い、健康保険組合などから審査が通ると「支給額決定通知書」という葉書が送られてきます。通らないと「不支給決定通知書」が送られてくるそうです。

▲支給額決定通知書

すると、健康保険組合などから、傷病手当金として会社の口座の方に振り込まれます。

すると、会社では傷病手当金から税金や社会保険料が引かれて、給料日に自分の口座に振り込まれます。そのため、「支給決定通知書」の額よりは当然減ってしまいます。

このように傷病手当金の支給は、「給与計算期間」後に医師に「労務不能の証明」をもらい、会社の方で「給与の支払いがない」と記入され、健康保険組合に回されるという手順を踏むため、通常の給料日より1ヶ月遅れることになります。

そのため、休みだして最初の1ヶ月目の給料日には、傷病手当金はまったく支給されません。

翌月以降も同様

そして、その後も継続して休職する場合は、最低1ヶ月に一度は医師の診察を受けないと、傷病手当金の請求ができません。

ただ、医師の診察を受けていなくても、健康保険組合の「療養状況報告書」などを提出すれば認められる場合があります。

翌月以降も同様に、会社の給与締め日を過ぎたら再度医師の診察を受け、傷病手当金請求書に「労務不能の証明」をもらって、会社に提出します。

前回、「労務不能と認められる期間」に入れなかった、前月の給与締め日から前回の再診日までの期間については、今回の「労務不能と認められる期間」に入れてもらいます。

このように、給与締め日以降に医師の診察を受けて、傷病手当金請求書に記入してもらえば、1ヶ月に一度の診察になるので、一石二鳥です。

ゆっくり療養し、元気になってから復帰してください。

労務不能と給与未支給期間がずれても大丈夫

もし、医師に「労務不能と認めた期間」が会社の給与計算期間とずれてしまったとしても、それは健康保険組合の方で帳尻を合わせてくれます。

ただ、医師の「労務不能と認めた期間」に、会社の給料締め日以降の日付が含まれていた場合は、その期間については会社は翌月の給与締め日になってからでないと「給与の支払いがなかった」と証明できません。

そのため、その期間についての傷病手当金の支払いは、当然ですが翌月分になります。

例えば、1月1日~1月31日が会社の給与計算期間だとすると、医師が「労務不能と認めた期間」が1月16日~2月15日だった場合、1月16日~1月31日までの期間については、1月31日を過ぎて会社が給与の支払いがないと証明でき、健康保険組合に書類が送られます。

一方、2月1日~2月15日の労務不能の期間については2月28日の給与締め日になってから、会社側が「2月分の給与の支払いがなかった」と証明し、翌月分の傷病手当金の支給になるのです。

まとめ

私も長期間休職しましたが、傷病手当金の請求は少しややこしいです。

会社の人に聞いてもよくわかっていない職員が多く、結局、健康保険組合に電話して聞いたりしていました。

このようにややしい制度ではありますが、病気やケガで働けなくなっても、給料を2/3も保障してくれる素晴らしい制度ですので、絶対利用しましょう。